10 Ottobre – Arrivo in Valmarecchia

Prima ad arrivare al punto di ritrovo del sesto meeting annuale GEA , l’hotel Falcon a Sant’Agata Feltria è la delegazione mantovana composta da Francesco, Daniela e Antonella. Sant’Agata ci accoglie con le strade ancora umide di pioggia, ma col sole, e dalla finestra delle stanze con una bellissima vista sul Convento di San Girolamo avvolto in un purpureo tramonto. Nel frattempo Cristina e Luca, partiti da Torino sono in coda prima sull’A1 e poi bloccati nel nodo di Bologna; infine arrivano poco dopo le 20, dopo un viaggio di più di sei ore, contemporaneamente a Francesco e Rebecca partiti da Sinalunga. Dopo i saluti e gli abbracci si conclude la serata cenando all’Osteria del Falcon. Gli altri partecipanti Paola, Alberto, Susanne e Rafael ci raggiungeranno direttamente a San Leo l’indomani.

11 Ottobre – San Leo

Il mattino successivo partiamo per San Leo e già durante il tragitto osserviamo speroni rocciosi calcarei più o meno estesi innalzarsi dal piano della campagna. Saliamo i tornanti della rupe su cui sorge San Leo, costellati da una spettacolare fioritura di ciclamini, e giungiamo alla piazza della fontana neoclassica, dove ci aspettano Rafael e Susanne con Lila, la mascotte a quattro zampe che ci ha accompagnato anche lo scorso anno in Tuscia. Subito dopo arrivano Paola e Alberto e partiamo per la fortezza che sovrasta l’abitato con il pulmino, dato che non è più possibile salire con le auto dopo il crollo di una porzione della rupe nel 2014.

Il complesso si erge maestoso e possente e si comprende perché per secoli sia stata ritenuta una fortezza inespugnabile, tanto da essere proclamata nel 963 capitale del Regno Italico da Berengario II. Dal primo cortile si gode la vista sulla pianura a sud della rupe dove in lontananza si osservano calanchi e formazioni rocciose caratteristiche della zona di cui Francesco ci spiega l’origine geologica.

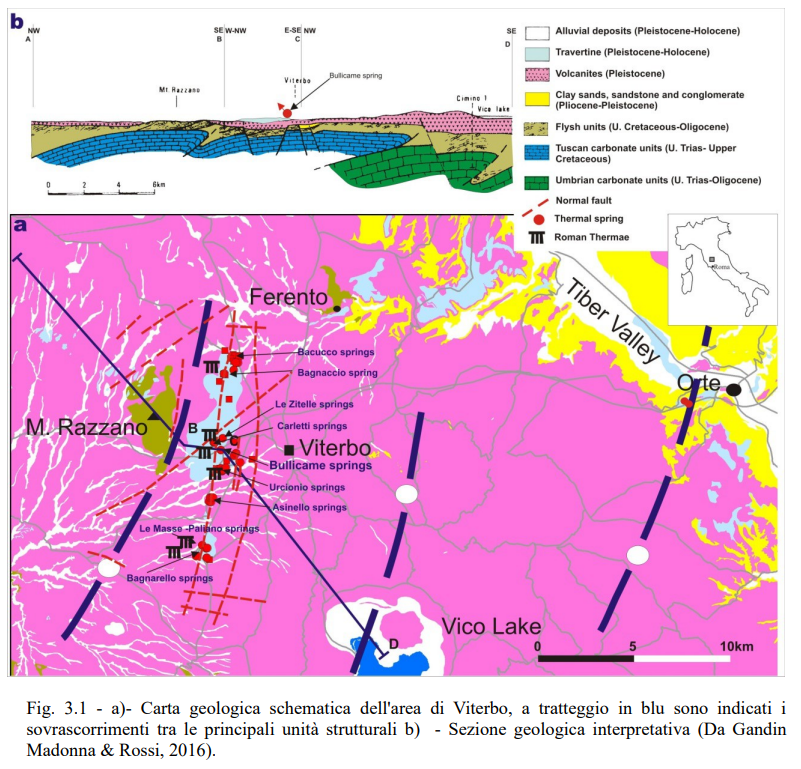

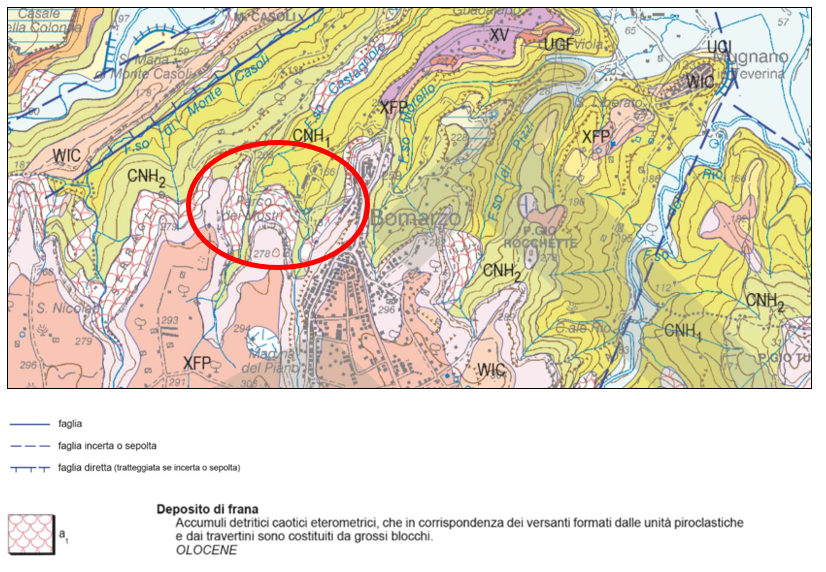

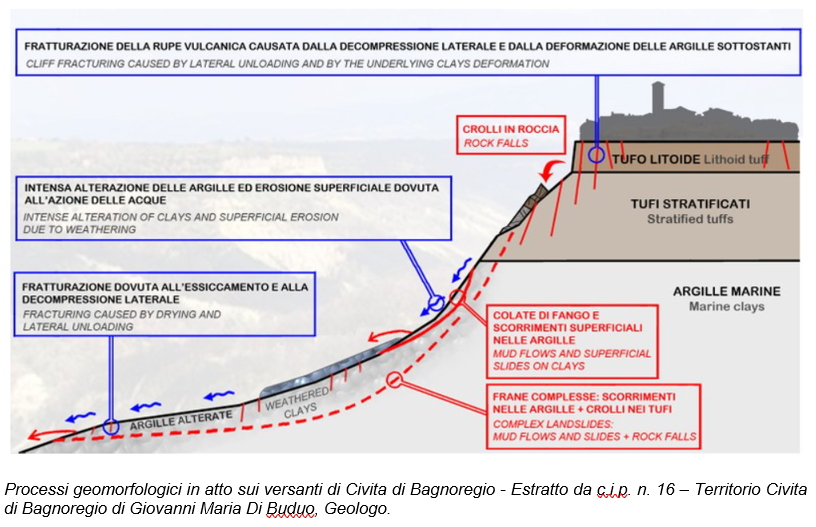

La rupe di San Leo, come altre formazioni ad esempio quella di San Marino, fa parte della cosiddetta Coltre della Val Marecchia , placche rocciose rigide appartenenti al dominio paleografico Epiligure, che galleggiano su terreni argillosi del dominio paleografico Ligure. Questa coltre gravitativa si è sovrapposta a quella marchigiana-romagnola durante l’orogenesi appenninica. La sovrapposizione di unità lapidee su terreni argillosi più erodibili ne favorisce l’erosione ad opera delle acque, creando una situazione di instabilità dei versanti.

Estratto Itinerari geologico-ambientali nella valle del Marecchia – https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/Itinerari-valle-Marecchia

Il forte di San Leo è il più noto tra le decine di castelli e fortificazioni del Montefeltro, e deve la sua millenaria fama di inespugnabilità alla sua posizione, situata su una placca di calcarenite ed arenaria bordata da pareti sub verticali alte anche più di 100 metri e circondata da rilievi argillosi poco acclivi e forme calanchive. Negli ultimi 10 secoli, le pareti rocciose e le rupi della placca, così come tutta l’area circostante, sono state interessate da numerosi e ripetuti fenomeni franosi, spesso ricordati e descritti nei documenti d’archivio, a volte con dettagli e rappresentazioni grafiche (Fonte: https://www.geologiemiliaromagna.it/rivista/2013-48-49_Guerra.pdf).

La rupe di San Leo è inoltre attraversata da faglie e da una fitta maglia di fratture che, intersecandosi con i piani di stratificazione, identificano prismi rocciosi più e meno grandi, il cui distacco causa cadute di massi dalle dimensioni diversissime, sino a determinare colossali frane di crollo, come quella avvenuta il 27/02/2014. I crolli e l’instabilità generale della rupe sono favoriti dal fatto che al piede delle rocce fratturate affiorano le Argille Varicolori, su cui l’erosione e i fenomeni franosi tipo colamenti, privano le pareti della base d’appoggio. L’evoluzione di questi dissesti minaccia la stabilità del borgo fortificato e delle mura del castello, per cui la rupe di San Leo continua ad essere oggetto di studi e di interventi di consolidamento (Fonte: https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2145#:~:text=La%20rupe%20di%20San%20Leo%20%C3%A8%20l’esempio%20pi%C3%B9%20spettacolare,fortificato%20medioevale%20e%20del%20castello.).

Proseguendo la visita, salendo negli altri cortili da cui la vista spazia fino alla costa adriatica, siamo entrati nell’edificio principale che a partire dal 1200 con l’avvento della signoria dei conti di Montefeltro, poi divenuti duchi di Urbino, venne ampliato e abbellito. La magnificenza della rocca cessò nel 1631, quando con l’estinzione dei duchi, il territorio passò allo stato pontificio. La rocca venne adibita a carcere e nella sua cella più inospitale nel 1795 morì Giuseppe Balsamo più noto come Conte di Cagliostro figura enigmatica e controversa, medico, alchimista, avventuriero, massone; infatti oltre alle celle carcerarie, con gli inquietanti armamentari di tortura, nei piani superiori sono esposti gli strumenti e i materiali degli alchimisti e le tavole alchemiche.

La rocca mantenne la funzione carceraria fino al 1906 e vi furono imprigionati anche patrioti risorgimentali.

La percezione già nel primo cortile evidenzia un disagio, un senso di nausea, che conferma lo stato di instabilità della rupe come si evince dalla sua particolare conformazione geologica. Ormai persa l’ultima navetta che riporta al borgo siamo scesi lungo il sentiero pedonale per continuare nel pomeriggio la visita di San Leo. In particolare ci siamo soffermati nella Pieve preromanica dedicata all’Assunzione di Maria che la tradizione vuole abbia iniziato a costruire lo stesso San Leone. La parte più antica scavata nella roccia è il Sacello di San Leone a cui si accede da una porta esterna, all’interno reimpiegato nello strombo di una monofora si trova il fronte di un sarcofago forse antecedente all’VIII secolo, con la raffigurazione mistica di due pavoni. La chiesa ha una pianta a tre navate con le pareti esterne in blocchi di arenaria, mentre all’interno le colonne e i pilastri che le dividono sono elementi di reimpiego di epoca romana o tardo-antica, come i capitelli corinzi, che sormontano quattro delle sei colonne che si alternano ai sei pilastri. Nel presbiterio sopraelevato sulla cripta, è presente nell’incavo dell’abside centrale, un ciborio datato 882 d.C. La caratteristica più sorprendente è comunque la facciata cieca a strapiombo sullo sperone a cavallo del quale è costruita la Pieve; si accede all’interno da due portali laterali sormontati da una loggetta cieca richiamo all’arte bizantino-ravennate. L’attuale assetto architettonico risale ai primi anni dell’anno mille quando venne quasi completamente ricostruita dopo un evento distruttivo, probabilmente un sisma.

Dal punto di vista energetico solo il sacello genera una sensazione di benessere, nella cripta si percepisce troppa umidità . Quasi parallelo alla Pieve sorge poco distante il duomo in stile romanico-lombardo dedicato a San Leo consacrato nel 1173; fu edificato sull’area occupata da una precedente costruzione risalente all’VIII secolo di cui furono riutilizzati i materiali lapidei soprattutto marmi provenienti da un tempio romano di età imperiale. Quest’area era da sempre dedicata al culto, infatti sul fianco nord della cattedrale è presente una vasca lapidea che fungeva da ara sacrificale preistorica; salendo ancora un po’ si trova la torre civica o campanaria sempre del XII secolo. Come la Pieve il portale d’ingresso è posto lateralmente sul fianco sud, dato che la facciata è posta su un pendio scosceso. Altre analogie: la pianta a tre navate con l’abside maggiore molto più ampia di quelle laterali, oltre alla presenza della cripta, la parte più antica e stilisticamente più pura della struttura romanica in cui è conservato il coperchio del sarcofago di San Leo, sul cui spiovente destro il santo incise il suo testamento spirituale. Le tre navate sono separate da pilastri cruciformi alternati a colonne sormontate da capitelli corinzi del II secolo. Sono presenti singolari irregolarità come differenti livelli altimetrici nei basamenti e le finestre di sinistra che non corrispondono esattamente alle aperture speculari sulla parte destra. Le ricche decorazioni scultoree a bassorilievo, rappresentano animali, piante, fiori e simboli paleocristiani a manifestare la riscoperta della terra e la consapevolezza della bontà del creato. In particolare si distinguono l’uomo (telamone) e la donna incinta (cariatide) simbolo di umanità e fecondità.

Un ampio transetto, accessibile tramite un’elegante scalinata rinascimentale con balaustra, dove si trova l’altare si eleva notevolmente dalla navata a simboleggiare l’immagine biblica del monte dove avviene nella liturgia eucaristica l’incontro col Cristo. Questo schema medioevale delle tre chiese, cripta, aula dei fedeli e presbiterio accessibile solo al clero non è stato stravolto dal barocco a differenza di quanto è avvenuto per la maggior parte delle chiese romaniche.

Il duomo, la pieve e il convento francescano di Sant’Igne, che purtroppo abbiamo solo intravisto dato che è in restauro costituiscono un complesso monumentale religioso unico, testimonianza del ciclo romanico, dagli albori ( Pieve) fino ai primi accenni del gotico, presenti negli archi non più a sesto pieno delle navate laterali del Duomo.

La percezione energetica nel duomo è sembrata complessivamente buona.

Rientrati in albergo abbiamo concluso la serata con gli ottimi piatti tipici della zona.

Sabato 12 Ottobre – Santuario di Saiano e Castello di Montebello

Partenza per il Santuario della Madonna di Saiano che si erge su uno sperone di roccia alto 260 m s.l.m.. Scendiamo da Sant’Agata verso Nova Feltria, attraversiamo il Marecchia per poi risalire attraverso i boschi verso il Santuario. L’ultimo tratto lo percorriamo a piedi su un sentiero lungo il quale si trovano alcune tappe di preghiera e meditazione a formare un itinerario spirituale per la salita. Il nome Saiano deriva da Saxum Jani , Sasso di Giano, facendo supporre la preesistenza di un tempio pagano in epoca romana. Il complesso è costituito da una chiesa dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo, meta di pellegrinaggi sin dal 1300, una canonica e una torre circolare di datazione incerta (dal IX al XIV secolo), in origine con la funzione di avvistamento. La bellezza del panorama, e la luminosa giornata di sole infondono pace e serenità.

Francesco, della comunità religiosa Sposa di Sion che gestisce il santuario, racconta che oltre al culto mariano è molto forte la devozione popolare per la fecondità, infatti lateralmente al sagrato, nella roccia è scavato un sedile che favorirebbe la gravidanza alle donne che vi si siedono.

In seguito ci fa visitare la torre in cui è stata ricavata la cella di un eremo su tre livelli che può ospitare una sola persona per un periodo di preghiera meditazione e silenzio, con la possibilità di partecipare ai momenti di preghiera comunitari del santuario. L’ospite religioso o laico è invitato ad autogestirsi per i pasti che può prepararsi nella piccola cucina con tutto l’occorrente ricavata nel primo vano, al secondo livello si trova un letto con un armadio, un tavolino, una libreria e un piccolo bagno, all’ultimo livello una piccola cappella per la preghiera. Alla fine facciamo incetta dei prodotti del santuario: miele, propoli, caramelle, oli e incensi.

Dalla terrazza sul retro della chiesa si gode la vista sul corso del Marecchia e percepisco un senso di distacco dalla vita quotidiana vorticosa e affannata e il desiderio di contemplazione.

Tra Montebello e Madonna di Saiano si osserva una articolata dorsale che dal crinale tra Uso e Marecchia si sviluppa in modo composito, con selle che ne interrompono la continuità, sino al fondovalle Marecchia. A nord le pareti rocciose segnano il passaggio tra la formazione epiligure di San Marino e le Liguridi sottostanti (Argille Varicolori della Val Samoggia), che in questa zona corrisponde a una superficie di accavallamento. Verso sud invece si osserva il passaggio stratigrafico alla Formazione del Monte Fumaiolo e alle Marne del Termina. Il contesto geologico è quello tipico della colata della val Marecchia. La propaggine di Madonna di Saiano è separata dal resto della dorsale tramite la vallecola del fosso Saiano e da coltri di frane complesse attive e quiescenti (Fonte: https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2139).

Fonte immagine: https://www.rivieradibellezza.it/emilia-romagna/percorsi-e-itinerari/trekking-montebello-saiano/

Nel pomeriggio ci dirigiamo al castello di Montebello, una poderosa rocca le cui fondamenta poggiano sulla cima del monte a 436 m, posta a guardia della via che collegava il Montefeltro alla Toscana. La prima costruzione fu una torre a pianta quadrata di epoca romana (III secolo), poi inglobata nella struttura del castello costruito intorno all’anno mille, con funzione strettamente militare; infatti il nome deriva dal latino Mons belli e per qualche secolo fu teatro di assedi e battaglie. Nella seconda metà del 1400 fu trasformato in residenza signorile quando i conti Guidi Di Bagno, tuttora proprietari, subentrarono ai Malatesta.

La fama del castello è soprattutto legata alla leggenda di Azzurrina una bimba di cinque anni che, nel solstizio d’estate del 1375, sparì nel nevaio della fortezza rincorrendo una palla e non fu più ritrovata. Azzurrina era Guendalina la figlia del feudatario, nata albina. La mamma cercava di tingerle i capelli per nasconderne la diversità che in quell’epoca era considerata uno stigma sociale, ma i capelli degli albini assorbono poco il colore e la chioma di Guendalina acquistava solamente dei riflessi azzurrati da cui deriva il nome. Il padre per proteggerla la faceva sempre seguire da due guardie, che riferirono di aver sentito un urlo provenire dalla ghiacciaia quando la bimba sparì. Da allora pare che ogni lustro nella notte del solstizio d’estate, si senta provenire dal cunicolo del nevaio lo stesso urlo. La leggenda continua fino ai nostri giorni, infatti nel solstizio d’estate del 1990 una troupe di fonici fece delle registrazioni con apparecchiature che catturarono tutte le frequenze; ogni cinque anni vengono ripetute e proposte all’ascolto dei visitatori, lasciando libera interpretazione.

Effettivamente possono essere un po’ inquietanti, anche perché in alcuni anni le condizioni atmosferiche sono avverse. Dopo aver completato il giro del castello ammirando una collezione di mobili, forzieri, cassapanche e bauli risalenti anche al 1300 e visto l’ingresso del famigerato nevaio, ci siamo diretti verso Torriana. Nei pressi di una cava il nostro geologo Francesco ci ha mostrato un affioramento di gessi. Si tratta di un piccolo lembo di gesso selenitico messiniano, tettonicamente compreso nelle Liguridi della colata della val Marecchia, interessato da attività estrattiva, dove affiora una parte della successione evaporitica con elementi di interesse stratigrafico e sedimentologico. Lungo il fronte di cava affiorano 3 banconi di gesso selenitico, nei quali si osservano grandi cristalli a coda di rondine separati da strati sottili di peliti bituminose. Sono la testimonianza di tre cicli evaporitici, di cui il secondo è attraversato da una superficie di dissoluzione. Il ciclo superiore è quello di maggiore spessore, in totale 15-20 m, troncato al tetto da una superficie di dissoluzione molto marcata con morfologie riconducibli a un paleocarsismo di età non precisabile. Il ciclo intermedio è composto da 5 m di gesso selenitico con i geminati a coda di rondine che crescono a partire da un livello di gessoruditi fini, a loro volta giacenti con contatto erosivo su peliti scure. E’ l’unica cava attiva in Emilia Romagna ad estrarre ancora gesso selenitico a grandi cristalli, a scopo ornamentale (Fonte: https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2139).

Abbiamo concluso la serata con l’ultima cena di piatti tipici all’osteria del Falcon.

13 Ottobre – Visita di Sant’Agata Feltria

E’ arrivato l’ultimo giorno e siamo tutti dispiaciuti di doverci salutare.

Dedichiamo la mattinata alla visita di Sant’Agata partendo dal Convento di San Girolamo costruito nel 1500 per ospitare i padri della congregazione. Dal 2008 ospita il Museo delle Arti Rurali ricchissimo non solo di strumenti, suppellettili e manufatti della civiltà contadina, ma anche di collezioni di orologi, apparecchi radio, macchine fotografiche e macchine manifatturiere. Nelle varie sale sono ambientate un’aula scolastica della metà del secolo scorso, un’osteria, una cantina, laboratori di ebanisteria e stamperia. Sono presenti anche oggetti di Arte Sacra, paramenti e suppellettili provenienti dalla chiesa e dal convento. La chiesa annessa al convento è dedicata alla Beata Vergine delle Grazie e custodisce una bellissima pala d’altare che raffigura la Vergine col Bambino e ai lati genuflessi San Girolamo e Santa Cristina, e anche l’immagine della Madonna di Fontescarino venerata nella chiesa del vecchio convento da cui si trasferirono i frati quando a causa di una frana venne distrutto. Foto

Abbiamo poi proseguito per salire alla Rocca Fregoso che domina Sant’Agata dal Sasso del Lupo o Pietra Anellaria, una rupe di arenaria marnosa grigia, a strapiombo per tre quarti del perimetro, su cui fu costruita intorno all’anno mille dalla famiglia Cavalca dei Conti di Bertinoro che governarono fino al 1100. Con l’estinzione del Casato la roccaforte passò a diverse famiglie nobiliari, Guidi, Tarlati, Brancaleoni, Malatesta e infine ai Montefeltro che nella seconda metà del 1400 iniziarono a rimodernarla trasformandola da baluardo militare a dimora accogliente. Alla fine del 1500 la rocca subì ulteriori trasformazioni, venne sopraelevata di almeno due livelli e arricchita con opere d’arte, grazie alla famiglia genovese Fregoso. Nel 1781 venne trasformata in convento.

Nel 1835 il crollo della parte alta del Mastio Maggiore rese necessari lavori di restauro. Ulteriori dissesti del masso di arenaria, su cui è costruita la rocca, culminarono nel 1961 con il distacco di un enorme masso roccioso che ne rese instabile il cantonale nord. Gli ultimi restauri risalgono ai primi anni del 2000. Attualmente il castello è famoso come Rocca delle Fiabe infatti è sede di istallazioni multimediali che in quattro sale raccontano il mondo della fiaba.

La percezione del luogo per quanto mi riguarda non è stata possibile a causa dell’eccessivo affollamento dovuto alla sagra del tartufo che ha fatto disperdere anche il nostro gruppo e dopo essere stati alla rocca, Francesco, Daniela ed io abbiamo deciso di rientrare a Mantova. Dopo aver salutato Cristina e Luca e Paola e Alberto, ritrovati in mezzo alla ressa, ci siamo diretti verso la macchina attraversando di nuovo il mercato denso di profumi e umori alimentari.

Un ultimo sguardo a Sant’Agata lo diamo visitando il teatro Angelo Mariani costruito nel 1723, ricavandolo dal piano terra del Palazzone, un edificio pubblico commissionato nei primi anni del 1600 da Orazio Fregoso. La sala è il teatro in legno più antico d’Italia, una graziosa bomboniera che Vittorio Gasmann scelse per registrare il programma televisivo Gasmann legge Dante.

Se non ci fosse stata tutta questa folla avremmo potuto approfondire la visita di Sant’Agata Feltria .

Durante il viaggio di ritorno arrivano le foto di Susanne e Rafael che sono andati a visitare il museo minerario Sulphur, i messaggi di saluto di Francesco e Rebecca….. e anche il meeting Gea 2024 volge al termine.